Хабенский — РБК: «Никому не желаю выбирать — карьера или отношения»

. Интервью в преддверии выхода экранизации романа «Авиатор»

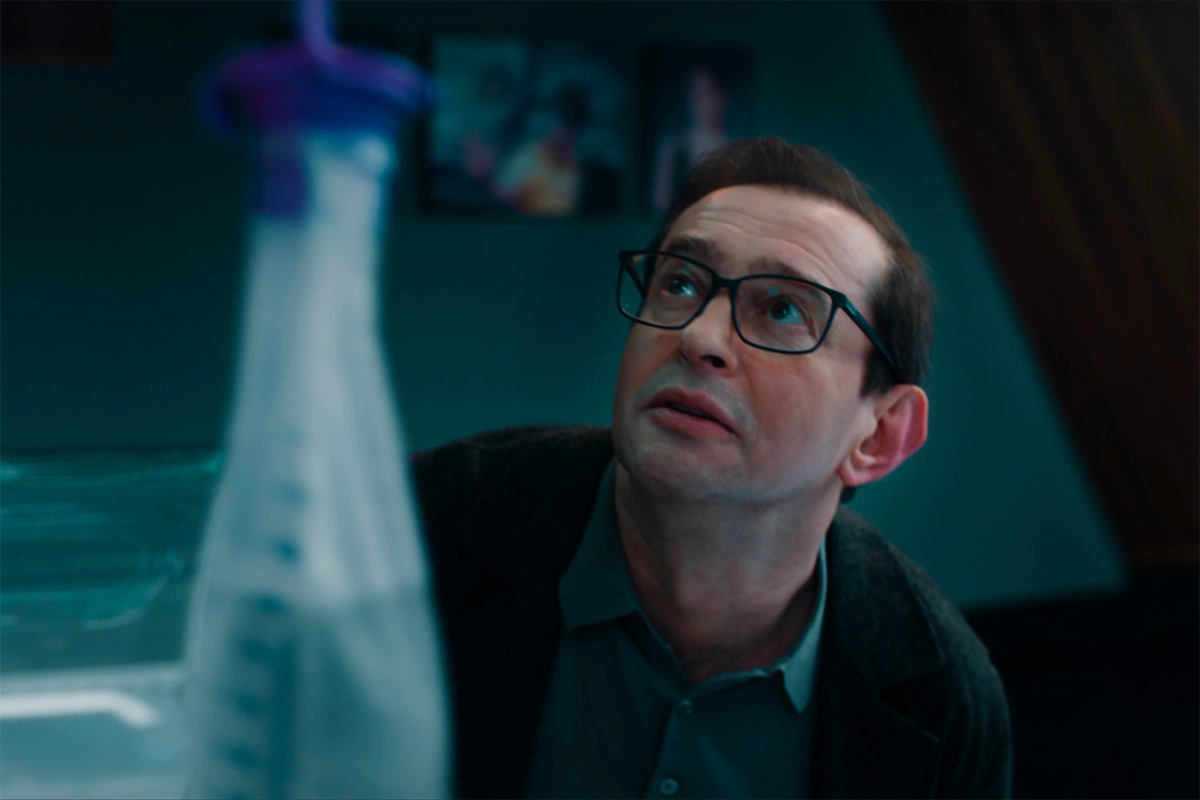

Кадр из фильма «Авиатор»

20 ноября в прокат выходит долгожданная экранизация бестселлера «Авиатор» Евгения Водолазкина. Режиссером картины стал Егор Михалков-Кончаловский, а над сценарием работал сам автор романа вместе с Юрием Арабовым. Проект реализован телеканалом «КИНОТВ» при поддержке Фонда кино. Генеральный продюсер — Сергей Катышев, также сопродюсером фильма выступает медиагруппа «Красный квадрат».

В преддверии выхода картины на экраны мы поговорили с исполнителем одной из главных ролей Константином Хабенским о его герое (докторе Гейгере), создании фильма, рефлексии и экранизации романов современных авторов. В чем есть трагедия Гейгера и почему проблема выбора между личным счастьем и карьерой всегда актуальна — в материале РБК Life.

— Ваш герой, доктор Гейгер, в экранизации романа «Авиатор», которую режиссер фильма Егор Михалков-Кончаловский назвал «скорее по мотивам», — достаточно многогранный персонаж. Сначала кажется, что он самый целеустремленный искатель на свете, но ближе к кульминации он поддается рефлексии и уже совсем не готов столкнуться с медными трубами и почивать на лаврах. Для него становится важным совсем другое. Как бы вы охарактеризовали такие перемены в герое? Выиграл ли Гейгер в итоге больше, чем ставил?

— Мой профессор Гейгер за лаврами и не гнался, как мне кажется, для него важным изначально было нечто иное — он действительно целеустремленный искатель, человек увлеченный, мечтающий послужить и науке, и своим близким, и человечеству в целом. И когда он вдруг сталкивается с непростым выбором, со сложной дилеммой, да, происходят метаморфозы.

Это ведь очень и очень непросто — выбирать между делом твоей жизни и элементарным счастьем. Если честно, я ему не завидую, никому не пожелаю столкнуться с подобным выбором.

Я на протяжении всей работы в этом проекте спрашивал себя: как должен вести себя человек в такой ситуации, что он должен испытывать, как он должен (или не должен) поступать. Нашел ли я однозначные ответы на эти вопросы? Не могу так сказать. И эти мои, назовем их «мысленные метания», — они, как я думаю, хорошо считываются и у Гейгера. Чувствует ли он в итоге себя проигравшим или победившим? Вряд ли. И то, и другое — вряд ли. Ему дальше предстоит со всем этим жить, уже за кадром фильма.

Кадр из фильма «Авиатор»

— Автор романа Евгений Водолазкин, заявлял, что Гейгер — самый видоизменившийся персонаж в фильме по сравнению с книгой и что это стоило того. Когда вы соглашались на роль, то уже готовы были к таким переменам? Или это пришло во время съемок?

— Прежде всего я заинтересовался этим проектом, потому что мне очень нравится роман «Авиатор», как и вообще книги Евгения Водолазкина. А все перемены — и в поведении моего героя, и изменения в сценарии в том числе, вся трансформация персонажа и уже упомянутые мной метаморфозы, произошедшие с ним, — все это, конечно, происходило в ходе работы. И я, и режиссер, мы в процессе поняли, что линия Гейгера должна быть глубже, что все события, с которыми он сталкивается, и его рефлексия этих событий, они неизбежно должны привести к чему-то. Поэтому многое и поменялось в сюжете.

— Сниматься в экранизации романа современного автора сложнее, чем в классике, допустим XIX века? Насколько писатель участвовал в процессе создания картины? Не мешает ли это исполнителям киношным?

— С одной стороны, сложнее, с другой — в чем-то легче. Когда экранизируют классические произведения, всегда потом выходит на авансцену армия критиков, профессиональных читателей, литературоведов, у которых в арсенале целый набор различных вариантов прочтений романа или повести, далеко не одна трактовка того, что «хотел сказать художник» (то есть автор). Образ Пьера Безухова или Вронского многие видят, возможно, далеко не так, как их видел сам Толстой в своих произведениях, а Льва Николаевича уже не спросить. Но спорное не всегда равнозначно плохому. В случае с экранизацией «Авиатора» автор Евгений Водолазкин принимал участие и в написании сценария, и в изменениях этого сценария. И всё, что было привнесено, например, режиссером, с ним обсуждали. И я уверен, что Женя не лукавит, когда говорит, что ему даже понравилось то, что мы сделали с его героями.

— Помогла ли Гейгеру любовь к жене по-настоящему оценить проблему, с которой он столкнулся и за решением которой гоняется много веков человечество? Получается, что именно женщина, близость с ней и ее решения изменили так Гейгера. Или здесь другие мотивы?

— Ну конечно же, здесь целый набор мотивов. И я бы точно не стал утверждать, что исключительно любовь и страх потерять женщину заставили моего персонажа принимать те или иные решения, хотя и это тоже. Не хочу выдавать спойлеры, но он ведь не только жену любит, у него еще есть друг. Не просто его работодатель, спонсор дела всей его жизни, а друг. И плюс ко всему у него есть глаза и разум, и эмпатия тоже есть, и он видит все последствия своих научных достижений. Я имею в виду краткосрочные последствия, которые уже налицо. А о последствиях долгосрочных он как человек умеющий анализировать в состоянии догадаться. На человека никогда не влияет лишь какое-то одно событие или один чей-то поступок, это всегда совокупность факторов.

Кадр из фильма «Авиатор»

— В целом может ли мужчина легко отказаться от высшей своей цели в карьере ради чего-то совсем, казалось бы, земного — отношений с любимой или дружбы? Когда происходит переоценка ценностей: если грядут большие потери или на пороге обретения нового и большего?

— Переоценка ценностей, как я уже сказал, происходит под влиянием целого ряда факторов, но если уж исходить из противопоставления потери и обретения, то, наверное, все-таки большие потери влияют значительнее, как и все со знаком минус. Другой вопрос, как именно влияют. Кого-то потери ломают, делают слабее, злее или подлее, а кому-то дают силу, ясность ума или порцию доброты. А вот на вопрос о том, что для мужчины важнее — высшая цель и карьера или земные отношения — ни одному мужчине не пожелаю искать ответ. Да и почему только мужчине?

Никому не желаю оказаться в ситуации, когда приходится становиться перед подобным выбором. В этом и есть трагедия Гейгера, и я надеюсь, что зритель это прочувствует, примерит на себя и согласится, что «не приведи Господь».

— Мне показалось, что истории главных героев все же остались недорассказанными. Возможно, что режиссер Егор Михалков-Кончаловский был прав: не уместить в хронометраж кино весь роман (так он заявил на предпоказе для прессы). Но нет ли у вас ощущения, что «тема не раскрыта»? Зритель, не читавший роман, раскроет для себя тот или иной поступок героя, проникнется к нему? Тем более что все же мы имеем дело не с дословной экранизацией.

— Безусловно, весь литературный роман не уместить в рамки полного метра, и да, наше кино — по мотивам романа Водолазкина, а не его подстрочная экранизация. Но если использовать ваше выражение, то «тема раскрыта». Я читал книгу и думаю, что мы сделали все возможное (и режиссер, и артисты), чтобы отразить и в сюжете, и в линиях героев все те главные мысли, которые автор закладывал в свой роман, чтобы не просто рассказать истории этих персонажей, но и зайти на глубину — показать то, что не произносится в диалогах, что в литературе обычно называется текстом от автора.

Кадр из фильма «Авиатор»

В кино для этого, слава богу, существует немало приемов, и для этого вовсе не нужны дополнительные подсказки для зрителя в виде закадрового голоса или программки-аннотации — эдакого либретто в оперном театре. Мне кажется, что все поступки и переживания героев зрителю будут понятны. А если вы имеете в виду финал фильма, который в некотором смысле можно назвать открытым (хотя я бы все-таки так не сказал), то тут все просто: наше кино, как и книги Водолазкина, — для полного погружения, это не фоновое кино, не бездумное.

И зритель наш умеет размышлять, а мы даем ему пищу для размышлений, повод задуматься и обдумать. Мне кажется, это то кино, после которого должно остаться послевкусие, когда вышел из кинозала и есть что обсудить.

— Как часто в карьере вы сталкивались с подобным «сжатием» и всегда ли актер может спасти ситуацию игрой? Или лучше снимать в несколько частей, тот же сериальный формат или многочасовую ленту?

— Фильм «Авиатор» — не «сжатие» литературного произведения. Есть такое понятие — киноадаптация, вот оно ближе. Поэтому выражение «спасти ситуацию» тут неприменимо. Сериальный формат и полный метр — вещи разные. Есть немало примеров и в мировом кинематографе, и в российском, когда сняли сериал по книге, а ничего общего с этой книгой по духу или даже по смыслу это кино не имеет. В моей же карьере экранизации были и полнометражные, и многосерийные, и нельзя сказать, что, дескать, сериалы повторяли книги, а фильмы сжимали их и губили. Ну нет, конечно.

Кадр из фильма «Авиатор»

Когда мы Гоголя, например, экранизировали, в основу этой фантазии вошло сразу несколько его произведений. В случае с «Белой гвардией» по Булгакову — тоже не только сам одноименный роман стал основой киносценария. Могу еще «Дозоры» припомнить, у нас материала отснятого было достаточно на сериал, но создатели решили делать полный метр. Получилось ли хуже или лучше романов Лукьяненко? Получилось другое. И получилось хорошо. Говорить о том, что надо по книгам всегда снимать сериалы и только сериалы, неправильно. Надо снимать хорошее кино. В разных форматах.