Пословица: что это такое, история, виды, примеры

. Отличия от поговорки

Пословицы есть в культуре разных народов. В них из поколения в поколение передают мудрость и опыт предков. Точное количество выражений назвать невозможно, потому что они продолжают исчезать и появляться, а также занимать место в фольклоре. РБК Life объясняет, какие бывают пословицы, чем они отличаются от поговорок, и приводит примеры народных изречений.

Что такое пословица

Пословица — это народный афоризм, краткое изречение с назиданием, обычно составленное в ритмически организованной форме. Образует отдельный жанр фольклора [1].

Пословица обычно содержит житейскую мудрость, наставление, урок, наблюдение или истину. Изречения долгое время переходили от поколения к поколению в устной форме, затем их стали записывать и объединять в сборники.

История возникновения пословиц

Пословицы как передача народной мудрости в устной форме появились несколько тысячелетий назад. К первым записанным изречениям относят «Поучения Птаххотепа» — сборник, составленный древнеегипетским сановником около 2375 года до н. э. Выражения в рукописи носят дидактический характер, например: «Не клевещи ни на кого — ни на большого, ни на малого», «Рассказывай виденное, не слышанное», «Научите человека тому, что заставит его преобразиться» [2]. В Европе сборники народных изречений начали появляться в XIII столетии.

Первые записанные русские пословицы встречаются в летописи «Повесть временных лет» (XII век): «3емля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его».

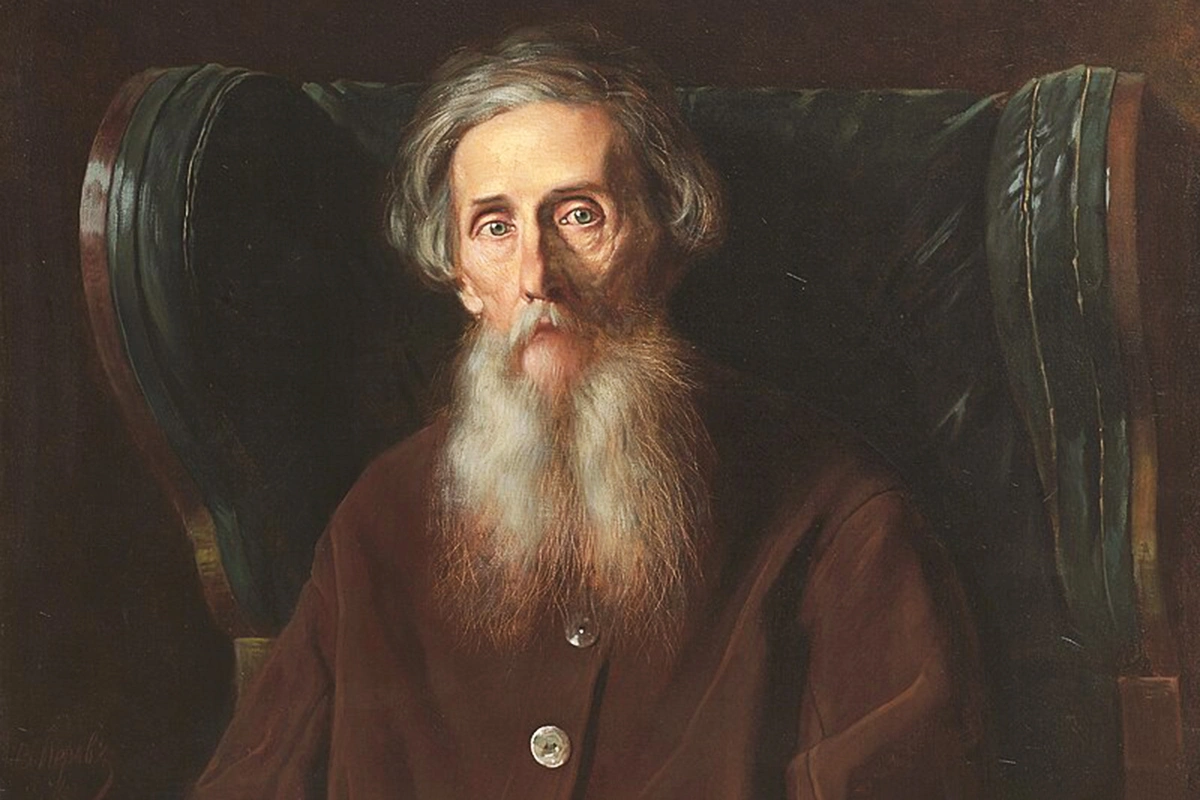

Преподобный Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивилловской летописи конца XV века

На возникновение пословиц повлияли разные факторы: религиозные, социальные, исторические, политические. Общество и культура развивались, на этом фоне люди составляли новые высказывания. Мудрость передавали от родителей к детям. Те усваивали мудрость предков и наживали собственный опыт, которым делились уже с потомками. В пословицах находили отражение острые социальные проблемы. Например, до конца XVI века на Руси крестьянам разрешали переходить от одного владельца к другому только раз в году — в Юрьев день (6 декабря, или 26 ноября по старому стилю). В 1590-м царь Федор Иоаннович запретил подобные переходы. Отсюда появилась пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Новые изречения также придумывали на фоне меняющейся политической ситуации и военных действий. В пору нашествия татаро-монголов появилась пословица «Пусто, словно Мамай прошел», в период Северной войны — «Пропал, как швед под Полтавой», а во время Отечественной войны 1812 года — «Пришел Кутузов бить французов» [3].

Большинство же русских пословиц посвящали взаимоотношениям между людьми, человеческим качествам, природе, семье, любви к Родине: «Труд кормит, а лень портит», «Своя земля и в горсти мила», «Смелость города берет». Не все мудрые изречения придуманы народом. Часть берет начало из литературных произведений.

Некоторые пословицы в русском языке появились с легкой руки классиков. Например, пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума» стала первоисточником большого количества крылатых выражений, например: «Счастливые часов не наблюдают», «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Из-под пера Ивана Крылова вышли выражения, написанные им в баснях: «Услужливый дурак опаснее врага» («Пустынник и Медведь»), «У сильного всегда бессильный виноват» («Волк и Ягненок»).

В XVII веке пословицы начали сохранять в отдельных рукописях, а позже — и в печатных собраниях. Автором крупнейшего издания стал писатель и этнограф Владимир Даль. Выпущенный в середине XIX века сборник под его авторством насчитывает более 30 тыс. русских пословиц, поговорок и метких слов [4].

Василий Перов. Портрет писателя Владимира Ивановича Даля

Отличия пословицы от поговорки

Не стоит путать пословицы с поговорками. Оба вида изречений лаконичны и имеют народное происхождение. Поговорка — это оборот речи, который дает образную характеристику какого-либо явления [5].

Между пословицами и поговорками есть и несколько принципиальных различий:

- Завершенность фразы. Пословица — самостоятельное высказывание. Поговорка может быть частью выражения и состоять из двух или трех слов.

- Содержание. Пословица, как правило, содержит назидание или напутствие, имеет поучительный смысл. Для поговорок эта особенность не характерна: их используют в первую очередь не для передачи мудрости, а для украшения речи.

- Структура. Пословица — полноценное предложение, которое обычно имеет ритм. Иногда оно состоит из двух частей, которые могут рифмоваться друг с другом. У поговорки нет ритма, рифмы и четкой структуры. Это словосочетание, часть фразы, которую можно встроить в предложение.

Пословица — это самостоятельное завершенное высказывание. Поговорка — остроумный фрагмент, который делает речевой оборот интересным, изящным. Например, «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда» — пословица. Это самостоятельная мысль, в ней есть наставление. У фразы есть структура, ритм и рифма. «Семь пятниц на неделе» — поговорка. Она не употребляется как самостоятельное предложение. Изречение может быть только частью фразы. Про человека, который не может определиться и часто меняет планы, говорят: «Не будем на него рассчитывать, у него семь пятниц на неделе».

Виды пословиц

Общепринятой классификации пословиц не существует. Народные изречения часто систематизируют по разным критериям. По структуре пословицы разделяют на простые и сложные, по типу высказывания — на повествовательные и побудительные. Кроме того, есть тематические выражения, которые охватывают разные сферы человеческой жизни.

Составители сборников обычно приводят пословицы в алфавитном порядке или выбирают разделение по темам — пословицы о труде, семье, дружбе. Так читателю проще сориентироваться в книге и найти нужное высказывание.

Простые пословицы

Простые пословицы состоят из короткого предложения с одной грамматической основой без придаточных элементов. Обычно в них содержится утверждение или дается совет:

- Друг познается в беде.

- Семеро одного не ждут.

- По одежке протягивай ножки.

Сложные пословицы

Сложные пословицы состоят из двух и более частей, связанных между собой по смыслу. Они сопоставляются или противопоставляются друг другу:

- Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет.

- Жизнь прожить — не поле перейти.

- Свекор драчлив, свекровь ворчлива, деверья журливы, невестки мутливы.

Повествовательные пословицы

В повествовательных пословицах описывается какой-либо факт или действие. В таких изречениях используют глаголы изъявительного наклонения:

- И комар лошадь свалит, если волк пособит.

- В гостях хорошо, а дома лучше.

- Правда в воде не тонет, в огне не горит.

Побудительные пословицы

Побудительные пословицы призывают к какому-либо действию. В них применяют глаголы побудительного наклонения:

- На чужой каравай рта не разевай.

- Не зная броду, не суйся в воду.

- Собирай по ягодке — наберешь кузовок.

Тематические пословицы

Тематические пословицы делят на группы по смыслу. Некоторые изречения могут относится сразу к нескольким разделам:

- О доме. По крыльцу видно, каков порядок в доме. Дом вести — не лапти плести.

- О семье. Дерево держится корнями, а человек — семьей. Для матери плохих детей не бывает.

- О родине. Каждому свой край сладок. Дым Отечества светлее чужого огня.

- О труде. Хлеб даром не дается. Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

- О дружбе. Веника не сломаешь, а по прутику весь переломаешь. Кто в нраве крут, тот никому не друг.

- Об учении. Не учась, и лаптя не сплетешь. Мир освещается солнцем, а человек — знанием.

- О человеческих качествах. Жизнь дана на добрые дела. Кто скоро помог, тот дважды помог.

- О природе. Рощи да леса — всему краю краса. Дорого дерево не только плодами, но и листами.

- О временах года. Весна красна цветами, а осень — снопами. Что летом родится — зимой сгодится.

- О хлебе. И пес перед хлебом смиряется. Хлеб да вода — крестьянская еда.

Василий Поленов. «Русская деревня»

Значение пословиц

Каждая пословица несет в себе народную мудрость. Часто смысл изречений спрятан за иносказанием:

- Не все то золото, что блестит. Пословица говорит о том, что внешняя привлекательность не означает истинную ценность. Как дорогие вещи не гарантируют счастливую жизнь, так и за приятной внешностью может скрываться недобрый человек.

- Что написано пером, не вырубить топором. Пословица подчеркивает важность слова: информация, которая появилась в письменном виде, сохранится навсегда и останется в памяти людей. Изменить ее будет невозможно.

- На обиженных воду возят. Выражение означает, что обида — деструктивное чувство: оно не поможет решить проблему. Кроме того, обиженным человеком легко командовать. Интересна история возникновения пословицы. В эпоху правления Петра I некоторые водовозы стали необоснованно завышать цены на услуги. Узнав об этом, царь приказал запрячь в телегу с водой вместо лошадей самих недобросовестных дельцов. Наказание было унизительным, но ослушаться самодержца водовозы не смели [6].

- Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Пословица говорит о том, что куда разумнее довольствоваться малым, чем погнаться на недостижимой мечтой и остаться ни с чем.

- Шила в мешке не утаишь. Эта народная мудрость — аналог выражения «Все тайное становится явным». Как бы ни хотелось скрыть истину, она все равно станет известной, наподобие тому, как острое шило рано или поздно прорвет мешок, в котором его прячут.

- Одна голова хорошо, а две — лучше. Фраза напоминает, что, действуя сообща, можно гораздо быстрее найти решение, чем в одиночку.

- Тише едешь — дальше будешь. Пословица предупреждает, что любую работу нельзя делать наспех, кое-как, иначе она не увенчается успехом. Близкое по смыслу изречение — «Поспешишь — людей насмешишь».

- В тихом омуте черти водятся. Выражение применимо к внешне спокойному и скромному человеку, который в некоторых ситуациях может действовать нехарактерно для себя и неожиданно для окружающих. Пословица основана на древнем поверье: славяне считали, что в омуте — в яме на дне водоема — водится нечистая сила [7].

- Мал золотник, да дорог. Выражение означает, что ценность чего-либо зависит не от размера или количества, а от качества. Фраза применима и к людям: неприметный человек может помочь в трудную минуту.

- Цыплят по осени считают. Пословица советует не праздновать успех преждевременно: результаты следует оценивать, когда дело завершено.

- Под лежачий камень вода не течет. Изречение схож по смыслу с пословицей «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Тот, кто бездействует, ничего не достигнет.

- Бог не Тимошка, видит немножко. Пословица означает, что справедливость восторжествует несмотря ни на что. Тимошка в выражении — символ простака, недотепы.

- Хлеб всему голова. Пословица отсылает ко времени, когда хлеб был основой пропитания простых людей. Слово «голова» во фразе используется в значении «главный». Изречение — о том, что нет ничего важнее хлеба.

- Доброе слово и кошке приятно. Выражение напоминает, как важно быть вежливыми и дружелюбными друг с другом. Как животным нравится ласка, так и людям — добрые слова.

- Хорошая речь слаще меда. Пословица означает, что красивую, чистую и грамотную речь приятно слушать.

- Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Изречение подразумевает, что следует брать занятие себе по силам и важно доводить его до конца.

- Делу время, а потехе — час. Пословица учит грамотно распоряжаться временем: сначала нужно потрудиться и выполнить обязательства, а затем — позволить себе немного отдохнуть.

В пословице «Взялся за гуж — не говори, что не дюж» термин «гуж» используют в значении «способ транспортировки грузов» — например, на подводе. Быть дюжим — значит быть физически сильным, могучим. Пословица учит: если взялся за трудное дело, не отступай, не говори, что не справишься.

Фраза «Делу время, а потехе — час» принадлежит самому царю Алексею Михайловичу, отцу Петра I. Во времена его правления «потехой» называли соколиную охоту. Ее поклонником был и лично монарх. Однажды царь оставил запись в изданном по его распоряжению Сборнике правил соколиной охоты, где призвал читателей не забывать и ратного строя: «Делу время и потехе час». Выражение стало пословицей. Со временем вместо союза «и» появился «а». Смысл тоже немного поменялся: трудись, но не пренебрегай и отдыхом.

Главное о пословицах

- Пословица — это краткое народное изречение с назиданием, обычно ритмично организованное. Жанр фольклора.

- История пословиц насчитывает тысячи лет: первые записи появились в Древнем Египте, а на Руси — в XII веке.

- Пословицы отражают исторические события, народную мудрость, человеческие качества, природу, семейные и социальные отношения.

- Многие пословицы возникли из литературных произведений, басен и пьес.

- Основное отличие пословицы от поговорки: пословица является самостоятельным предложением с ритмом и поучительным смыслом, а поговорка — короткое выражение без четкой структуры.

- Многие пословицы имеют практическое значение: они учат ценить время, быть честным, осторожным и трудолюбивым.

- Важность пословиц заключается в их способности передавать опыт и моральные ценности из поколения в поколение.

- Пословицы продолжают появляться и занимают важное место в культурном наследии разных народов, сохраняя актуальность и сегодня.